징비록을 대하면 징계할 징, 삼갈 비, 기록할 록이란 세 글자로 이루어진 題名(제명)에서부터 비장감이 느껴진다. 요즘말로 풀어서 말하면 과거의 잘못을 반성하여 다시는 잘못을 저지르지 않도록 대비하려고 쓴 책인 것이다.

中國의 고전 「詩經(시경)」에 나오는 문자에서 취한 懲毖(징비)는 우선 두 글자 모두 획수가 많고 사용 빈도가 적은 漢字(한자)여서 書堂 같은 데서 회초리를 맞아 가며 한문을 배운 적이 없는 현대의 우리가 그 개념을 이해하기가 상당히 까다롭다. 그렇다면 가슴속으로 다가오는 말은 없을까?

지난 4월4일 저녁, 서울 웨스틴조선호텔 그랜드볼룸에서 징비록의 英譯(영역) 출판기념회가 西厓기념사업회 주최로 열렸다. 거기에 참석하여 영문판 징비록을 받아 본 필자는 그 절묘한 題名을 대하고 무릎을 쳤다.

그것은 「the Book of Corrections」이라고 번역되어 있었다. 그렇다면 「잘못을 고치는 책」이 아닌 것인가. 징비록의 영문판은 호남대학교 최병현(영문학) 교수가 무려 6년의 세월 동안 온갖 난관을 겪으며 번역하여 미국 버클리대학 東아시아연구소에서 간행되었다.

징비록은 임진왜란과 정유재란의 全 모습에 가장 가까이 다가가 파악할 수 있는 역사자료다. 참담했던 왜란 7년의 기록은 「宣祖實錄(선조실록)」과 「宣祖修正實錄(선조수정실록)」에도 기록되어 있지만, 두 실록은 각각 집필 당시의 집권 당파인 北人과 西人의 시각을 편파적으로 담는 오류를 범하고 있다. 더구나 그 기초사료인 史草가 전란으로 망실되어 정확성이 떨어진다.

忠武公 李舜臣(충무공 이순신)의 「亂中日記(난중일기)」는 옷깃을 여미고 읽어야 할 血誠(혈성)의 기록이긴 하지만, 저자가 일선의 水軍統制使(수군통제사)인데다 하루하루의 바쁜 軍務 속에서 간단간단하게 기록했던 만큼 왜란의 全局(전국)을 파악할 수 없다.

이 밖에 왜란 당시 경상우도 초유사 金誠一의 종사관 李魯(이로)가 저술한 「龍蛇日記(용사일기)」와 경상감사 김수의 幕下(막하)에서 下級胥吏(하급서리)로 근무했던 李濯英(이탁영)이 지은 「征蠻綠」(정만록: 보물 제880호)도 각각 뛰어난 문장력과 事實性(사실성)을 보이고 있지만, 역시 직책의 한계성 탓으로 視野(시야)가 넓지는 못한 기록이다.

징비록은 나라에 힘이 없고 국방을 소홀히 하면 外敵(외적)의 침략을 받는다는 불변의 진리를 일깨워 준다. 또한 비록 나라가 사나운 外敵의 침략을 받았다고 하더라도 우방국에 信義를 지켜 同盟(동맹)을 굳게 다지고, 국민이 힘을 합해 막는다면 능히 물리칠 수 있다는 신념을 심어준다.

이런 점에서 징비록은 단순한 과거의 기록에 그치는 것이 아니라 나라 형편이 어려운 오늘날에도 숙독해야 할 現在性(현재성)을 지니고 있다. 오늘의 대한민국 대통령이 읽어야 할 한 권의 책을 권하라면 필자는 주저없이 징비록을 선택하고 싶다. 한번 손에 손잡으면 놓을 수 없을 만큼 재미도 있다.

징비록 목판본은 仁祖 11년(1633)에 西厓의 아들 柳袗(류진)이 처음 간행했다. 도쿠가와 幕府 시절인 1695년에는 일본 교토에서 발간되기도 했다. 그 보편성이 일찌감치 국외에서 입증된 것이다.

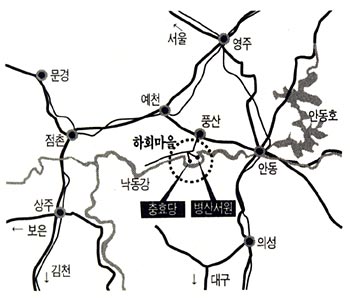

필자는 3월29일 토요일 오전 8시45분 경북 안동시 풍산읍 河回(물돌이)마을에 있는 西崖 柳成龍(서애 류성룡)의 종가 忠孝堂(충효당: 보물 제414호)을 방문했다. 西厓가 저술한 임진왜란에 관한 친필 회고록인 국보 제132호 懲毖錄의 眞本(진본)을 취재하기 위해서였다.

충효당의 솟을대문에 들면 사랑채가 마주 보인다. 사랑채에는 「忠孝堂」이라는 현판이 붙어 있다. 현판은 전서체로 眉♥ 許穆(미수 허목: 숙종 때의 문신·학자)의 글씨다. 『우리들이 할 수 있는 일은 충효밖에 없을 것』이라고 했던 西厓의 유언에서 따온 堂號(당호)이다.

필자는 1997년 초여름에 이미 西厓의 宗孫 柳寧夏(류영하)옹을 충효당 사랑채에서 만난 적이 있다. 이번에도 柳옹을 여기서 만나게 될 것이라 지레 짐작하고 사랑채 앞에서 헛기침을 몇 번 하니까 안채의 뜰 안에서 서성이던 柳옹이 필자를 맞으러 나왔다. 올해 77세의 그는 지난번과는 달리 필자를 안채로 인도했다. 충효당에 들기 직전, 하룻밤을 묵은 河回모텔에서 필자가 전화를 넣어 연통을 드렸더니, 柳옹은 필자를 잘 기억하고 있었다.

안채는 사랑채 마당에서 왼쪽으로 꺾어 두 개의 문을 거쳐야 들어갈 수 있다. 외부 사람이 쉽게 범접할 수 없게 폐쇄적으로 지어진 입 구(口)자형의 건물이다.

안채 대청마루 아래에는 1999년 4월, 충효당을 방문한 영국 여왕 엘리자베스 2세가 마루에 오를 때 사용한 자그마한 판자 계단이 부설되어 있다. 여왕은 안채 마당에서 우리 전통의 고추장과 김치 담그는 모습을 흥미 있게 구경했다고 한다.

마루에 올라 柳옹이 거처하는 방에 드니 일흔다섯의 宗婦(종부) 崔여사가 몸소 다담상을 들고 들어와 손님맞이를 했다. 다담상의 한켠에는 술 한 주전자도 놓여 있었다.

崔여사라면 家釀酒(가양주) 「慶州法酒」로 이름 높은 「경주 崔부잣집」의 따님이다. 그렇다면 인간문화재인 慈母(자모)로부터 비법을 전수받은 가양주다. 술에 취해 징비록을 拜見(배견)할 수는 없어 딱 한 잔만 맛보았는데, 한 주전자의 술을 다 마시고 싶을 만큼 향기가 짙었다.

징비록은 忠孝堂 별채인 永慕閣(영모각)의 금고 속에 보관되어 있다. 柳옹은 전화로 금고의 열쇠를 갖고 있는 국보관리인을 호출했다. 柳옹과 이런저런 얘기를 한 시간쯤 나누는 중에 징비록 관리인이 왔다.

오전 9시45분, 커다란 금고문이 열리고 향나무 상자에 담긴 국보 제132호 징비록이 나왔다. 그 향나무 상자에는 「大正 十五年」이란 年號(연호)가 붓글씨로 쓰여 있다. 大正 15년이라면 서기 1926년으로서 이 향나무 상자가 日帝시대에 만들어졌음을 의미한다. 필자는 문화재관리당국의 沒(몰)역사성에 혀를 찼다.

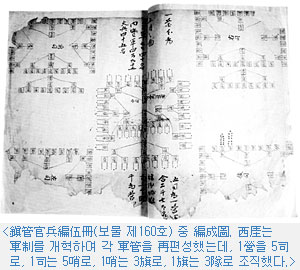

징비록에 이어 그 부속문건들로 보물 제160호로 일괄 지정된 亂後雜錄(난후잡록), 芹曝集(근폭집), 辰巳錄(진사록), 軍門謄錄(군문등록), 鎭管官兵編伍冊(진관관병편오책), 鎭管官兵容貌冊(진관관병용모책)이 반출되었다. 필자는 징비록과 그 부속문건들의 책장을 하나하나 넘기면서 400년의 세월을 건너뛰어 西厓와 交感할 수 있었다.

西厓는 벼슬에서 쫓겨나 낙향한 지 4년만인 그의 나이 63세 때(1604년) 징비록의 집필을 끝마쳤다. 그로부터 꼭 400년이 지나 西厓의 친필 징비록을 대하는 데 남다른 감회가 없을 수 없다. 특히 징비록의 초고에 해당되는 난후잡록은 진관관병편오책과 진관관병용모책의 이면지에 쓰여 있다. 그 때문에 먹물이 번져 있어 해독이 어려운 부분도 있지만, 가슴이 뭉클했다. 그것은 저술 당시 한 장의 종이라도 아껴 쓰려는 西厓의 節用(절용)정신 때문이 아니었겠는가?

국보 제132호 징비록의 原本은 앞 부분 몇 장이 떨어져 나갔지만, 비교적 보존상태가 양호한 편이다.

징비록의 내용을 살펴보기에 앞서 조선왕조 제1의 經世家(경세가)인 西厓의 삶을 간단하게나마 짚어 보지 않을 수 없다. 그는 中宗 37년(1542) 10월1일, 경상도 의성현 사촌리의 外家에서 황해도 관찰사 류중령의 둘째 아들로 태어났다.

西厓는 21세 때 예안(지금의 안동)의 陶山書院(도산서원)에서 退溪 李滉(퇴계 이황)에게 近思錄(근사록)을 배웠다. 서너 달간에 불과한 수업기간이지만, 이로써 退溪와 西厓는 사제관계가 된 것이다. 퇴계는 처음 본 西厓가 자리에서 물러난 다음, 동석했던 사람들에게 『이 젊은이는 하늘이 낸 사람』이라며 西厓의 大成을 예언했다고 한다.

그로부터 4년 뒤인 明宗 21년(1566) 西厓는 25세의 나이로 文科에 급제, 王命을 출납하는 承政院(승정원)의 종9품벼슬인 權知副正字(권지부정자)로 출사했다. 西厓의 出六(출륙: 6品官으로의 승진)은 파격적일 만큼 빨랐다. 출사한 지 불과 3년만인 선조 2년(1569)에 28세의 나이로 司憲府(사헌부) 감찰이란 요직에 발탁되었다. 이 해에 그는 聖節使(성절사: 황제의 생일을 축하하는 사절)의 書狀官(서장관)으로서 明나라의 北京에 다녀왔다. 西厓가 국제적 안목을 지니게 된 轉機(전기)가 아니었을까?

그 후 29세에 병조좌랑 겸 홍문관 수찬, 39세에 尙州목사, 40세에 홍문관 부제학, 41세에 大司諫(대사간), 42세에 경상도 관찰사를 지냈다. 43세에는 예조판서에 올랐고, 47세에 大提學(대제학), 48세 때인 1589년 봄에 大司憲(대사헌) 겸 병조판서, 그 해 10월에 이조판서가 되었고, 50세에 좌의정에 올라 이조판서를 겸임했다. 선조 25년(1592) 4월, 임진왜란이 일어나자 좌의정으로서 병조판서를 겸무했다.

징비록은 壬亂이 일어나기 6년 전에 일본의 사신이 오고 가던 일로부터 시작된다. 일본은 침략을 앞두고 倭使(왜사)를 파견하여 조선의 사정을 정탐했던 것이다. 宣祖 19년(1586) 일본의 사신 橘康廣(귤강광)은 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)의 편지를 가지고 조선을 찾아와 숱한 일화를 남겼다.

귤강광은 그때 나이 50여 세로 매우 교만했다. 당시 조선에서는 왜국의 사신이 상경길에 고을을 지날 때면 장정들을 동원하여 창을 잡고 길 양쪽으로 늘어서게 하여 군사의 위엄을 보이게 하는 것이 하나의 관례였다. 다음은 징비록에 기록된 귤강광이 경상도 安東을 지날 때의 모습이다.

<고을 장정들이 창을 비껴 잡고 서 있는 광경을 유심히 살펴보던 귤강광은 조소를 가득 머금은 얼굴로 『그대들이 들고 있는 창자루가 왜 그렇게 짧은가?』라고 빈정거렸다>

기왕에 얘기가 나온 김에 징비록이 전하는 귤강광의 작태 하나를 더 소개하고 싶다.

<귤강광이 서울에 다다르자 예조판서가 잔치를 베풀었다. 잔치가 무르익자 술이 얼큰해진 귤강광은 한 주먹의 호초(후추. 약재로 쓰는 것)를 꺼내 잔치상 위에다 흐트려 놓았다. 이것을 본 기생과 악공들이 다투어 줍느라고 좌석의 질서가 걷잡을 수 없게 되었다. 이런 광경을 취한 눈으로 살펴보던 그는 객관으로 돌아와 통역에게 말하기를 『너희 나라가 망할 징조이구나. 기강이 저렇게 땅에 떨어져서야 어찌 나라가 흥하기를 바라리오』라고 하였다>

이렇듯 귤강광은 조선의 上下를 얕보고 있었다. 귤강광이 갖고 온 히데요시의 편지 내용은 이러했다.

<일본국은 조선에 자주 사신을 파견했는데도 불구하고 일본국에 사신을 보내지 않았으니, 이는 곧 우리를 깔보는 것이 아니고 무엇이겠는가?>

히데요시는 조선 조정에 사신을 파견할 것을 요구했다. 외교문건으로서는 매우 도전적이다. 이에 대해 조선 조정에서는 『물길이 험하므로 사신을 보내지 못하노라』는 내용의 회답을 보냈다. 이런 답서를 받고 돌아간 귤강광은 화가 난 히데요시의 命에 의해 당장 참수형을 받았다.

히데요시는 다시 對馬島主의 아들인 宗義智(종의지)를 보내 『明나라로 쳐들어갈 터이니 길을 안내하라』면서 『종의지가 바닷길에 매우 익숙하니 조선 사신은 그와 함께 일본에 오라』라고 요구했다.

조선으로도 일본의 허실을 알아볼 필요가 있었다. 西厓는 大提學(대제학)이던 선조 21년(1588) 이후 줄곧 『왜국과 수교하는 일은 빠를수록 좋다』고 임금에게 진언하고 있었다. 알맹이 없는 名分論(명분론)보다 실질을 중시한 西厓의 의식구조를 엿볼 수 있는 대목이다.

드디어 조선 조정은 壬亂 발발 2년 전인 선조 23년(1590) 3월, 黃允吉(황윤길)을 上使, 金誠一(김성일)을 副使로 삼아 일본에 보냈다. 조선의 사신을 맞은 히데요시의 태도는 매우 오만방자했다. 다음은 징비록의 관련 대목이다.

<히데요시는 높직한 자리 위해 남쪽을 향해 앉아 있었다. (중략) 이윽고 시종이 나와 (사신들에게) 항아리의 술을 따라 올렸는데, 술잔은 질그릇이었고, 술 또한 막걸리였다. 두어 번 술잔을 돌리다가 그치는 것뿐이어서 한 나라의 사신을 접견하는 의식은 아니었다. (중략) 히데요시는 자리에 잠시 앉아 있다가 갑자기 일어나서 집안으로 사라졌다. 얼마 있다가 한 사람이 평상복 차림으로 어린애 하나를 안고 어르면서 마루로 나와 돌아다녔다. 가만히 살펴보니 히데요시였다. (중략) 히데요시는 난간 밖으로 나와 우리나라 악공을 손짓으로 불러서 풍악을 울리게 했다. 연주가 시작되고 얼마 안 있어 히데요시의 품에 있던 어린애가 오줌을 쌌다>

당시 히데요시는 「태양의 아들」임을 자처하면서 中國을 정복하여 천황의 거처를 北京으로 옮기고, 더 나아가 印度까지 영유하며, 그 자신은 양자강 하구의 寧波(영파)에 幕府(막부)를 설치하여 아시아를 호령하겠다는 턱없는 야망에 불타고 있었다.

실제, 히데요시는 1591년 포르투갈領인 고아(印度 서부해안 도시)의 총독에게, 1593년에는 스페인領인 루손(필리핀)의 총독에게 사신을 보내 조공을 요구하면서, 불응하면 군사적으로 정복하겠다고 협박하기도 했다.

그러면 히데요시는 왜 이런 공갈외교를 감행했던 것일까? 오늘날의 북한 金正日처럼 內政의 문제를 對外的 강경노선 혹은 침략전쟁으로 해결하려 했던 냄새가 짙다. 戰國시대에 할거하던 다이묘(大名: 봉건영주)들을 차례로 굴복시킨 히데요시는 몰락한 다이묘, 浪人(낭인), 토지를 잃은 농민 등 불평분자들의 뒷처리가 당면한 골치거리였다.

더욱이 그는 미천한 아시가루(足輕: 졸병) 출신으로 벼락출세하여 關白(관백: 최고집정자)의 지위에 오른 만큼 뭔가를 보여 줘야 한다는 강박관념에 휩싸여 있었던 것 같다. 또한 그에겐 累代(누대)에 걸쳐 충성을 바쳐 온 직할부대가 없었던 만큼 조선 침략을 계기로 직할군을 편성하려는 정략도 깔려 있었다.

선조 24년(1591) 봄에 통신사 黃允吉, 부사 金誠一 등이 귀국했는데, 그들이 가지고 온 일본의 국서에는 『군사를 거느리고 明나라에 쳐들어가겠으니 길을 빌려 달라』는 문구가 있었다. 조선 조정에서는 히데요시의 의도가 무엇인지에 대해 논란을 벌였다.

황윤길은 왜군이 쳐들어올 것이라고 상주했고, 김성일은 히데요시의 몰골을 보니 쥐새끼 같아서 그럴 만한 인물이 못 된다는 반론을 폈다. 일본의 침략 여부도 문제였지만, 事大를 國是로 삼았던 조선으로선 이에 따른 對明외교를 어떻게 전개해야 할지도 난제였다.

당시의 영의정 李山海(이산해)는 『明나라에서 우리가 왜국과 사사로이 통했다고 책망한다면 변명할 말이 없을 것이니 숨겨 두는 것만 못할 것 같습니다』라고 상주했다. 中國의 역대 왕조들은 자신이 모르는 주변국들 간의 외교(이른바 塞外之交)를 금지했다. 그러나 좌의정 류성룡은 『마땅히 사유를 갖추어서 明나라에 보고해야 합니다』고 진언했다.

<사신이 이웃나라에 볼일이 있어 왕래하는 것은 국가로서 떳떳한 일입니다. (중략) 지금 사실을 숨기고 알리지 않는다면 大義에도 옳지 않습니다. 또한 왜적이 만약 실제로 中國을 침범할 계획이 있고, 이 사실이 다른 곳으로부터 明의 조정에 알려지면 明나라에서는 우리나라가 왜국과 공모하여 숨기는 것으로 의심할 것입니다. 이렇게 되면 明의 문책은 사사로이 왜국과 통신했다는 그것에만 그치지 않을 것입니다>

이런 西厓의 견해에 따라 조정에서는 金應南(김응남)을 明 조정에 보냈다. 그즈음, 琉球國(유구국: 지금의 오키나와)의 왕세자 尙寧(상녕) 등은 사신을 중국에 보내 일본의 중국 침략계획에 대한 정보를 거듭 제공하고 있었다. 따라서 明 조정은 그때까지 아무 기별이 없는 조선에 대해 잔뜩 의심하고 있던 상황이었다.

임진왜란 전에 조선 조정이 東人과 西人으로 갈라져 왜군의 침략 여부에 대해 갑론을박을 했던 것은 사실이지만, 전혀 전쟁 대비를 하지 않았다는 말은 허구이다. 김수, 李洸(이광), 尹先覺(윤선각)을 각각 경상도·전라도·충청도의 감사로 임명하여 성곽 등 방어시설들을 보강토록 했다.

다만 조선왕조가 창업 이후 200년간 큰 전쟁이 없는 평화시대를 누리는 바람에 어느덧 文弱(문약)으로 흘러 나름대로 준비를 했다고는 해도 미흡했던 것이다. 또한 100여 년의 전국시대를 통해 전투력이 피크에 오른 왜군에 대한 정규전으로는 승산이 없었다. 징비록에는 임란 중 왜군의 得意의 병기였던 鳥銃(조총)과 관련 다음과 같이 기록되어 있다.

<宗義智(임란 전에 입국한 日本 사신)가 공작 두 마리와 조총·창·칼 등을 바쳤는데, 임금께서는 공작은 南陽(남양)의 섬에 날려보내도록 하고, 조총은 軍器司(군기시)에 두게 하였다>

일본에서는 이보다 40여 년 전, 種子島(종자도)에 들어온 포르투갈 사람들로부터 조총을 얻어 그것을 모델로 국산화에 성공하여 대량생산을 했는데, 명중률에서 당시 세계 제1의 수준에 이르고 있었다. 조선으로서는 조총을 가지기는 그때가 처음인데도 불구하고 그냥 창고에 처박아 둔 것이다.

당시 西厓는 형조정랑 權慄(권율)과 정읍현감 李舜臣을 將材(장재)로 천거했다. 구국의 명장 李舜臣의 경우, 이때 무려 여섯 계단의 품계를 뛰어 전라좌수사에 발탁된 것이다. 西厓는 또 연로한 경상좌병사 曺大坤(조대곤)을 李鎰(이일)로 교체하도록 청했으나 병조판서 洪汝諄(홍여순)의 반대로 채택되지 않았다.

西厓는 특히 군제면에서 국지전에 유리한 制勝方略(제승방략)을 폐지하고 전면전에 효율적인 鎭管(진관)의 법으로 복귀할 것을 건의했다. 징비록에 따르면 西厓는 宣祖에게 鎭管制의 필요성을 다음과 같이 진언했다.

<우리나라의 건국 초기에는 각 道의 병사들이 모두 鎭管에 나뉘어 속해 있어서 유사시에는 진관에서 즉각 그 소속된 고을을 마치 물고기의 비늘처럼 차례로 통솔하고 主將의 호령을 기다렸습니다. 경상도를 예로 든다면, 김해, 대구, 상주, 경주, 안동, 진주의 여섯 진관으로 되어 있기 때문에 적병이 쳐들어와서 가령 한 鎭의 군사가 패하더라도 다른 鎭의 군사들은 성을 굳게 지킴으로써 한꺼번에 무너지는 일은 생길 수 없었던 것입니다>

조선 초기의 군제인 진관제가 제승방략으로 바뀐 것은 1555년의 왜구 침입(을묘왜란) 때 전공을 세웠던 청주 목사 金秀文(김수문)의 진언에 의해서였다. 제승방략은 도내의 여러 고을을 분류하여 각각 순변사, 방어사, 조방장, 도원수 및 병사와 수사에게 예속시킨 것이다. 制勝方略의 허점에 대해 西厓는 임금에게 다음과 같이 진언한다.

<한번 위급한 일이 일어났다고 하면 멀고 가까운 곳에 있는 군사들이 한꺼번에 출동하여 지휘관 없는 병사들만이 벌판 한가운데에 덩그러니 모이게 마련입니다. 기다려도 장수는 제때에 오지 않고 날카로운 적의 선봉이 가까워지면 군사들의 용기는 땅에 떨어지고 마음속에는 두려움만 남게 됩니다. 결국 군사들은 제대로 한번 싸워 보지도 못하고 패주하는 것입니다. 大軍이 한번 무너진 다음에 장수가 와 보아야 누구와 더불어 싸움을 겨루겠습니까?>

그러나 군제개편에 관한 西厓의 啓請(계청)은 경상감사 김수 등의 반대로 시행되지 않았다. 제승방략의 취약점은 그 후 李鎰(이일)의 尙州전투 패전과 申砬(신립)의 충주전투 패전을 통해 입증된다.

1592년 봄, 히데요시는 군사 30만 명을 동원하여 큐슈(九州)의 나고야(名護屋)에 本營(본영)을 차리고, 16만 명을 조선 원정에 투입했다. 왜군의 제1진 고니시 유키나가(小西行長)는 상륙 당일인 4월13일 釜山鎭城을, 4월14일 東萊城(동래성)을 함락시키고 梁山(양산) 방면으로 북상했다.

4월17일엔 제2진 가토 기요마사(加藤淸正)가 부산에 상륙하여 慶州 방면으로 북상했다. 4월19일에는 제3진 구로다 나가마사(黑田長政)가 김해성을 함락시켰다.

4월17일 이른 아침, 왜군의 침입을 처음 알리는 경상좌수사 朴泓(박홍)의 장계가 조정에 도착했다. 왜군이 대거 침입하자 좌의정 류성룡은 戰時 軍政을 총지휘하는 都體察使(도체찰사)로 임명되었다. 조정은 맹장으로 이름난 李鎰(이일)을 巡邊使(순변사)로 삼아 출전을 명했다. 다음은 징비록의 관련 기록이다.

<李鎰이 서울에 있는 날쌘 군사 300명을 거느리고 가고자 하여 兵曹(병조)에서 선별한 문서를 가져와 보니, 모두 여염이나 시정에 있는 白徒(백도: 군사훈련을 받지 못한 사람)들이며, 胥吏(서리)와 儒生(유생)이 반수나 되는지라, 임시로 점검하니 유생들은 관복을 갖추고 試卷(시권: 과거 때 글을 지어 올리는 종이)을 들고 있으며, 서리들은 平頂巾(평정건: 두건)을 쓰고 있어서 군사 뽑히기를 모면하려고 애쓰는 사람들만 뜰에 가득할 뿐이었고, 보낼 만한 사람은 없었다. 李鎰이 명령을 받은 지 사흘이 되도록 떠나지 못하였으므로 조정에서는 하는 수 없이 李鎰을 먼저 가게 하고, 별장 兪沃(유옥)을 시켜서 군사를 거느리고 뒤따라가도록 하였다>

李鎰이 경상도에 당도했을 때 이미 현지의 지방군은 무너진 상태였다. 그는 尙州에서 겨우 관군·의병 800명을 수습하여 北川邊(북천변)을 끼고 고니시 부대의 北上을 막아 보려 했으나 제대로 싸워 보지도 못하고 패했다. 징비록은 그때의 패인에 대해 『수십 보밖에 나가지 못하는 활로 수백 보를 나르는 조총을 당해낼 수 없었다』고 지적하면서도 다음과 같은 李鎰의 전술적 실수를 지적했다. 다음은 징비록의 관련 대목이다.

<이일은 북천변에 진을 치고 있으면서도 척후병을 보내지 않았다. 그 결과 왜군이 이미 尙州 남쪽 20리 지점인 長川에 와서 진을 치고 있었는데도 불구하고 이일은 敵情(적정)을 전혀 파악하지 못했다. 그런 가운데 開寧(개령: 지금의 김천) 사람 하나가 달려와서 적들이 가까이 왔다고 보고했다. 그런 제보자를 이일은 『軍心을 문란하게 했다』고 되레 목을 베었다. 얼마 뒤에 왜군의 척후가 접근하여 이일의 군진을 엿보았지만, 개령 사람이 당한 끔찍한 죽음을 보았기 때문에 아무도 이 사실을 이일에게 알리지 못했다. 왜군의 기습을 받은 이일은 말을 버리고 갑옷까지 벗어던진 채 머리를 풀고 알몸으로 도주했다. 대장이 달아난 가운데 왜군의 포위망에 빠진 우리 군사들은 몰살당했다>

필자는 고니시의 北上路인 옛 嶺南大路(영남대로)와 많이 겹치는 지금의 3번국도를 비교적 자주 왕래하는 편이다. 3번 국도변의 상주 北川 위쪽 언덕 위에는 그때 전몰한 의사들을 기리는 충혼탑이 세워져 있다. 필자는 그 앞에서 머리를 깊이 숙이다가도 그 옆에 있는 常山館(상산관)을 바라보기만 하면 임란 직전 이곳에서 묵고 서울로 올라간 倭使 橘康廣(귤강광)의 작태가 생각나서 쓴웃음을 짓곤 한다. 다음은 그와 관련한 징비록의 기록이다.

<상주목사 宋應泂(송응형)은 귤강광 일행을 대접하는 잔치를 베풀어 기생들의 춤과 노래가 한창 무르익었다. 술이 몇 순배 돌고 난 뒤, 그는 목사의 늙은 모습을 보고 통역을 시켜 말하기를 『이 몸은 여러 해 동안 사나운 싸움터에 있었기 때문에 수염과 머리칼이 희어졌지만, 목사께서는 이 아름다운 기생들 틈에서 편하게 지나면서도 어찌 그렇게 백발이 되었소?』라고 하였다>

常山은 尙州의 별칭이니까 常山館은 왕명을 받고 내려온 관리나 왜국의 사신 등이 묵던 상주의 客舍(객사)이다. 원래 상산관은 邑城(읍성) 안에 있었는데, 10여 년 전 이곳 북천변 전적지를 성역화하면서 이곳으로 옮겨졌다. 참으로 反面敎師(반면교사)로 삼아야 할 시니컬한 얘기다.

조정에서는 전방으로 먼저 내려간 순변사 李鎰의 뒤를 받쳐 주기 위해 당시 조선 최고의 명장으로 소문난 申砬(신립)을 都巡邊使(도순변사)로 삼아 출전시켰다. 신립은 忠州로 내려가 여러 고을의 군사를 수습했지만, 그 수는 겨우 8000명에 지나지 않았다. 이때 종사관 金汝山勿(김여물)은 충주 남쪽 100리 지점인 요충지 鳥嶺(조령=새재)을 지킬 것을 신립에게 헌책했다.

그러나 신립은 達川江(달천강=달래강)을 등진 彈琴臺(탄금대) 앞에 진을 쳤다. 병사를 일단 死地에 빠뜨려 물러날 수 없도록 한 다음에 분발시켜 이긴다는 楚漢戰(초한전)의 명장 韓信의 배수진을 흉내 낸 것이다. 징비록은 지형을 잘 이용하는냐 못하느냐에 따라 승패가 갈린다면서 이렇게 지적하고 있다.

<적이 尙州에 있을 때 신립과 이일이 먼저 兎遷(토천)과 새재(조령)의 몇십 리 사이에 활 잘 쏘는 군사 수천 명을 매복시켜 적이 아군의 수를 헤아릴 수 없게 했더라면 능히 적을 막아 낼 수 있었을 것이다. 그런데도 이 장수들은 전혀 훈련되지 않은 군사들을 이끌고 그 험한 요새를 버려둔 채 평지에 나와 싸웠으니 어찌 패하지 않을 수 있었겠는가?>

兎遷은 점촌에서 새재가 시작되는 聞慶(문경)으로 진입하기 위해서는 반드시 거쳐야 하는 길목으로 金正浩의 「大東輿地志(대동여지지)」에 의하면 그 구간은 말 탄 자가 견마잡이와 나란히 다닐 수 없을 만큼 길이 좁아 추락사고가 자주 일어났던 險路(험로)다.

이 길은 후삼국 때 公山(지금의 대구 팔공산)전투에서 패배한 고려 태조 王建(왕건)이 후백제왕 견훤 軍의 추격을 따돌리고 홀몸으로 도주한 퇴각로였다. 그때 王建은 토끼가 다니는 길을 따라 겨우 活路를 찾았다고 해서 「토천」이라고 명명되었던 것이다. 오늘날의 3번 국도변의 문경시 마성면 진남휴게소 일대가 그곳인데, 깎아지른 절벽 위에 姑母山城(고모산성)까지 있어 이곳만 막으면 왜군은 聞慶 새재를 바라볼 수조차 없게 된다.

충주전투를 앞두고 신립도 尙州전투 때의 이일처럼 척후병을 내보내지 않았다. 다음은 충주전투 때의 신립과 관련한 징비록의 기록이다.

<4월27일 초저녁에 신립은 군관 한 사람으로부터 『적군이 이미 새재를 넘었다』는 보고를 받았다. (중략) 이튿날 아침, 신립은 전날 저녁 정보를 제공한 군관을 불러 『어찌 그런 요망스런 정보를 제공해서 군사들을 동요하게 하느냐』고 꾸짖고는 목을 베어 죽였다. 이어 그는 임금에게 『적병은 아직 尙州를 벗어나지 않았습니다』는 장계는 올렸다. 그런데 적은 이미 10리 가까이로 다가오고 있었다>

징비록에선 『장수라면 200리 밖으로 척후를 배치하여 적의 움직임을 살펴야 한다』고 강조하고 있다. 승패는 兵家의 常事이나 경계에 실패한 장수는 용서받을 수 없는 법이다. 이런 점에서 신립이나 이일은 匹夫之勇(필부지용)은 있었지만 將帥(장수)감은 아니었다.

양산-밀양-청도-대구-선산-상주를 거쳐 북상한 고니시 軍과 기장-울산-영천-군위를 거쳐 북상한 가토 軍은 문경에서 합류하여 3만8000명의 軍勢를 이뤄 새재를 넘었다. 丹月驛에 진출한 왜군은 지금의 건국대학교 충주캠퍼스에 지휘소를 설치하고 신립 軍이 진을 친 탄금대 앞 벌판을 내려다본다.

신립은 왜군이 보병인 만큼 탄금대 앞 벌판으로 끌어들여 騎兵(기병)으로 먼저 짓밟고 이어 보병으로 공격하겠다는 작전계획을 세웠다. 그러나 탄금대 앞 벌판은 지금도 그렇지만 벼가 무성하게 자라고 잡초까지 우거진 습지대로서 騎兵戰에는 매우 불편한 지형이었다.

왜군은 두 방향으로 먼저 공세를 취했다. 일대는 산을 타고 동쪽으로, 다른 일대는 달래강을 끼고 서쪽으로 몰려왔다. 신립은 두 번이나 기병에 의한 타격을 시도했으나 말발굽이 수렁에 빠져 기동하기 어려웠다. 더구나 왜군이 지닌 조총의 유효 사거리는 활보다 수배에 달해 접근전을 전개할 수 없었다.

오랜 戰國시대에서 단련된 왜군은 射擊(사격)과 機動(기동), 즉 野戰에 강했다. 조총은 단발 화승총이긴 했지만, 왜병은 교대사격에 숙달하여 연속사격의 효과를 거두고 있었다. 사태가 이에 이르자 신립은 달래강에 뛰어들어 자결했다. 징비록에는 다음과 같이 쓰여 있다.

<장수가 군사를 쓸 줄 모르면 곧 그 나라를 적에게 주는 것과 같다>

신립 軍의 패보가 도성에 도달한 다음날인 4월30일 선조는 피란길에 오른다. 5월1일 개성에서 宣祖는 蒙塵(몽진)의 방향에 대해 몇몇 대신들에게 묻는다. 다음은 「선조수정실록」의 관련 기록이다.

<도승지 李恒福(이항복)은 『義州에 가서 御駕(어가)를 멈추고 있다가 만약 궁경에 빠져서 힘이 다 없어지고 八道가 적에게 모두 함락된다면 즉시 明나라 조정에 가셔서 사태의 위급함을 호소해야 할 것입니다』라고 아뢰었다. 해원부원군 尹斗壽(윤두수)는 『북도(함경도)는 군사가 강하며, 함흥과 鏡城은 모두 천연적으로 생긴 험준한 땅이니 鐵嶺(철령)을 넘어 북방으로 가야 할 것입니다』라고 아뢰었다>

당시 다수 신료의 견해를 대변한 윤두수의 방안은 全局을 꿰뚫어 보지 못한 것이었다. 왜냐하면 함경도로 쳐들어간 倭將 가토가 불과 한 달 뒤에 경성·회령 등 국경지역을 함락시키고 두 왕자(臨海君·順和君)를 포로로 잡는 지경에 이르게 되기 때문이다.

이항복의 방안에 대해 宣祖는 『明나라에 內附(내부)하는 것이 본래 내 뜻이다』라고 화답하면서 류성룡에 대해 『승지(이항복)의 말이 어떤가』라고 묻는다.

<成龍은 아뢰기를 『지금 東北의 여러 道는 예전과 같고, 호남의 충성스런 선비들이 며칠 안에 벌떼처럼 많이 일어날 것이온데, 어찌 경솔히 나라를 버리고 압록강을 건너간다는 일을 의논하겠습니까』라고 하였다>

임금이 한 번 국토를 떠나면 나라를 잃게 된다는 것이 西厓의 지론이었다. 西厓는 이항복에게 이렇게 책망했다.

<어찌 나라를 버린다는 의논을 경솔히 입 밖에 낸단 말인가, 그대가 비록 길에서 임금을 따라 죽더라도 부녀와 환관의 충성이 되는 일에 지나지 않을 것이다. 이 말이 한 번 밖으로 새어 나간다면 인심이 뿔뿔이 흩어질 것이니 누가 능히 이런 사태를 수습하겠는가>

西厓는 義州로의 파천을 찬성하면서도 明에의 망명은 불가하고, 적어도 민심수습 차원에서도 그 계획을 섣불리 입 밖에 내서는 안 된다고 강조한 것이다. 이때 이미 西厓는 義州에서 明의 원군을 맞아 연합군을 형성하되 全國의 의병들과 힘을 합쳐 주체적으로 국란을 극복하겠다는 大전략을 세웠던 것이다.

宣祖가 어디로 피란할 것이냐는 문제는 선조가 平壤을 포기하고 평북으로 향하던 무렵에도 다시 한 번 거론된다. 이때 윤두수를 비롯한 다수의 조신들은 함경도로 가기를 다시 권했고, 宣祖도 그 말을 따르려고 했다. 西厓는 즉각 반대했다(선조수정실록 25년 7월 戊午條).

<지금 임금께서 서쪽(평안도)으로 피란하신 이유는 본래 明나라에 힘입고자 한 것이온데, 지금 북도(함경도)에 깊이 들어가면 중간에 적병이 가로막아 明나라와의 소식이 끊어질 것이고, 적병이 북도를 침범하면 그 위태함이 또한 심하게 될 것입니다>

朝臣들 간에 이런 논란이 재론된 무렵엔 함경도로 가는 길목인 鐵嶺은 이미 가토 軍에 의해 장악되고 있었다. 다만 이 사실을 우리 조정에서 미처 파악하지 못했을 따름이다. 이런 상황에서 西厓는 국란을 朝·明 연합군으로 극복할 수밖에 없다고 내다보고 압록강변으로 가서 明나라의 원군을 맞이해야 한다고 주장한 것이다.

5월2일 어가가 아직 開城에 머물 무렵, 영의정 李山海가 나랏일을 그르쳤다는 이유로 파직되고 류성룡이 영의정에 올랐으나 그 역시 이산해와 공동책임을 지고 하루 만에 파면되었다.

한편 신립 軍을 격파한 왜군은 충주에서 다시 두 패로 나누었는데, 고니시 軍은 여주-양근을 거쳐 서울의 동쪽으로 쳐들어 왔고, 가토 軍은 죽산-용인을 거쳐 한강 남쪽으로 북상했다. 5월3일, 고니시 軍이 먼저 東大門을 통해 서울에 입성했다. 전쟁 발발 불과 20일 만에 都城이 함락된 것이다.

서울 함락의 소식을 들은 전라·충청·경상의 3道 순찰사의 연합부대 5만이 勤王(근왕)을 위해 경기도 龍仁까지 북상했으나 왜의 소수부대가 감행한 돌격전 한 번에 완전히 붕괴해 버렸다. 이에 대한 징비록의 평가다.

<3道의 순찰사들은 모두 文人 출신이어서 兵務에 밝지 못했다. 비록 군사가 많았다고 하지만, 명령계통이 제대로 서 있지 않았다. 뿐만 아니라 험한 곳을 찾아 방어할 태세도 되어 있지 않았다. 용병을 마치 봄에 들놀이 하듯 해서야 어찌 패하지 않으랴!>

6월1일 西厓는 豊原府院君(풍원부원군)으로 복직되었으나 軍政에는 참여하지 못하고 對明외교만 관장하게 되었다. 7월 초 明將 祖承訓(조승훈)이 기병 5000기를 거느리고 압록강을 건넜다. 西厓는 조승훈 軍을 접응하고 군량을 조달하는 업무를 수행했다. 그러나 조승훈 軍은 7월19일 평양성 전투에서 고니시의 왜군에게 패배하고 요동으로 철수했다. 이때가 왜군으로선 조선 전토를 점령할 수 있었던 절호의 기회였다. 다음은 이와 관련한 징비록의 기록이다.

<왜적은 싸우면 항상 이긴다는 기세를 믿고 그 뒤를 돌보지 않았다. 그래서 여러 道로 흩어져 나와 저희들 마음대로 날뛰었다. 군사란 나눠지면 약해지는 법인데, 천리에 걸쳐 진영을 벌여 놓고 오랫동안 날짜를 끌었다. 아무리 굳센 화살도 멀리 날다가 보면 끝에 가서는 비단 헝겊도 뚫지 못한다. 외로운 군사가 깊이 들어오고서야 어떻게 살아 돌아간단 말인가>

西厓는 『倭가 병법을 모른다』고 지적했다. 군사용어로 말하면 集中의 原則을 무시하는 잘못을 범했다는 것이다. 전쟁의 全국면을 보는 西厓의 전략적 안목이 매우 높다. 다음은 징비록의 관련 기록이다.

<당초 적은 수륙 양면으로 합세하여 서도를 공격하려 했다. 그러나 한 번 싸움(閑山島 해전)에서 이순신에게 대패함으로써 위세가 꺾이고 말았다. 고니시가 평양성을 점거하고도 더 이상 전진하지 못한 것도 이 때문이다. 이로 말미암아 나라가 보존된 것이라고 해도 지나친 말이 아니다. 왜냐하면 이것으로 인해 전라도와 충청도를 지킬 수 있었고, 아울러 황해도와 평안도 연안 일대를 확보하여 군량을 조달하고, 나아가 일사불란하게 명령을 내려서 나라의 힘을 회복할 수 있었기 때문이다>

西厓는 임진왜란을 적어도 東아시아의 스케일에서 바라보았다. 다음은 이어지는 기록이다.

<또한 遼東(요동)·遼西(요서)와 天津(천진) 등지에 적의 사나운 발자국이 미치지 못하도록 막았기에, 明의 구원병이 육지로 나와 우리를 도와 적을 물리칠 수 있었던 것이다. 실로 이 모든 것이 이순신의 승리에서 비롯된 결과였으니 어찌 하늘의 도움이 아니라 하겠는가>

그것은 「하늘의 도움」이 아니라 將材(장재)를 미리 알아보는 西厓의 능력에 의한 것이라 해도 좋다. 이순신은 류성룡의 천거에 의해 임란 발발 1년2개월 전에 전라좌수사로 발탁되었음은 앞에서도 썼다. 이순신은 武科 급제 후 10여 년이 지났지만, 강직·청렴하여 하위직을 전전했던 인물이었다.

류성룡은 4세 연하의 이순신을 소시적부터 눈여겨보았던 것 같다. 류성룡의 집은 지금의 퇴계로 대한극장 부근이고, 이순신의 집은 지금의 명보극장 자리였던 만큼 당시의 거리감각으로 이웃 간이었다. 류성룡과 이순신의 깊은 관계는 충무공의 「亂中日記」에도 잘 나타나 있다. 다음은 왜란 발발 1개월여 전인 임진(1952) 3월5일자의 일기다.

<저물녘에 서울에 갔던 鎭撫(진무)가 돌아왔는데, 좌의정(류성룡)이 편지와 「增損戰守方略(증손전수방략)」이란 책을 보내왔다. 이 책을 보니 해전·육전과 火攻 전술 등에 관한 일을 낱낱이 말했는데, 진실로 만고에 기이한 의론이다>

임진년 12월, 西厓는 다시 軍政에 복귀하여 평안도 都체찰사가 되었다. 해가 바뀌어 1593년 1월, 제독 李如松이 지휘한 明의 원군과 조선군은 평양성을 공격하여 탈환한다. 이때 이여송 軍이 보유한 득의의 병기는 유효 사거리가 5∼6리에 달하는 대포였다.

평양성의 고니시 軍은 병참선이 늘어진 데다 조선군의 堅壁淸野(견벽청야) 작전과 의병들의 게릴라 전술에 의해 굶주리고 있었다. 이런 상황에서 明軍의 공격을 받은 고니시는 평양성을 포기하고 남하할 수밖에 없었다.

평양성전투 앞서 기민하게 전개된 류성룡의 對간첩작전의 공적도 결코 빼놓을 수 없다. 징비록에 따르면 1592년 11월, 군사기밀이 새나가는 것에 주목한 西厓는 왜적의 첩자로 암약하던 金順良을 검거한 데 이어 그의 자백에 의해 요소요소에 침투해 있던 왜의 첩자 40여 명을 일망타진하여 모두 목을 베어 죽였다. 이에 따라 고니시는 이여송 軍 4만3000명이 그해 12월 평안도에 당도한 사실을 전혀 모르고 있다가 기습당했던 것이다.

평안도 都체찰사 류성룡은 고니시 軍의 패배를 내다보고 미리 황해도 방어사 李時言·金敬老 등에게 왜군의 퇴로상에 매복해 있다가 뒤를 치도록 일렀다. 과연 고니시는 굶주린 敗兵을 이끌고 밤을 새워 도주했다. 왜병은 기운이 빠지고 발이 부르터서 제대로 걸음을 옮기는 자가 없을 정도였다. 그럼에도 황해도 軍은 왜병을 겁내 일부로 접전을 회피했다. 징비록에는 이렇게 기록되어 있다.

<만약 고니시를 비롯하여 宗義智(對馬島主의 아들), 玄蘇(學僧으로서 고니시의 참모), 柳川調信(고니시의 副將) 등을 지키라는 길목에서 사로잡았더라면 왜적은 저절로 무너졌을 것이다. 가토(당시 함경도 주둔)는 퇴로가 막히고 사기도 떨어져 해안을 따라 달아난다 해도 빠져나갈 수가 없었을 것이다>

당시 서울에 남아 왜군을 총지휘한 자는 우키다 히데이에(宇喜多秀家)였지만, 그는 나이 불과 18세의 名族 출신으로 실전경험이 부족했다. 고니시나 가토의 부재중에 우키다는 무력할 수밖에 없었다. 고니시만 잡았더라면 서울과 한강 남쪽에 있던 적군도 차례로 무너져 전란의 종결이 의외로 빨라질 수도 있었다.

西厓는 특히 접전을 노골적으로 회피한 김경로의 목을 벨 것을 주청했다. 이때 西厓는 평안도 都체찰사여서 황해도 軍에 대해 지휘계통상에 있지는 않았다. 그런데 明의 제독 이여송이 끼어들어 김경로에게 공을 세워 속죄하라는 이유로 白衣從軍을 시키도록 했다.

西厓는 추격전의 필요성을 강조했지만, 이여송은 추격전의 묘리를 몰랐다. 이여송은 進軍路上에 군량과 馬草가 없다는 핑계로 추격을 늦추었다.

서울로 후퇴한 고니시는 경기도·황해도 일대에 포진하고 있던 왜군을 집결시켜 결전을 위한 재정비를 마친다. 이여송은 뒤늦게 親兵 5000騎를 거느리고 개성-파주를 거쳐 서울 외곽의 碧蹄驛(벽제역)으로 남하했다. 벽제의 혜음령을 넘던 이여송 軍은 구로다 나가마사(黑田長政)가 지휘한 倭의 복병에 걸려들었다. 다음은 징비록에 기록된 벽제역전투의 상황이다.

<제독(이여송)이 거느린 군사는 모두 북방(요동)의 기병이었으므로 별다른 병기가 없었고, 다만 짧은 칼을 지니고 있었다. 그것에 비해 賊은 보병들로서 모두 3∼4척이나 되는 길고 날카로운 칼을 지니고 있었다. 맞부딪치자 적병은 긴 칼을 좌우로 휘둘러치면서 공격했다. 明軍은 사람과 말이 함께 쓰러져 견딜 수 없었다>

이여송 軍은 後軍(후군)이 오기도 전에 절반이 꺾이는 타격을 입었다. 이날 죽을 뻔한 이여송은 이후 왜군과의 결전을 회피한다. 明軍은 개성을 거쳐 평양으로 후퇴했다.

급격히 떨어진 朝·明 연합군의 사기를 일거에 회복시킨 것은 전라도 순찰사 權慄(권율)에 의한 幸州山城(행주산성) 전투의 대승이었다. 권율도 이순신의 경우처럼 임란 1년2개월 전에 西厓가 將材로 천거한 인물이었다.

왜군도 곤경에 빠졌다. 이때 서울 주둔 왜군의 소모율은 37%에 달했다. 더욱이 전국 각지의 의병들은 우리나라 縱深(종심) 깊숙히 들어온 왜군에 대해 게릴라전·매복전 등을 전개했다. 북상하던 왜군은 50리마다 진지를 설치하고 소수의 군사를 주둔시켰지만, 의병들 때문에 兵站線(병참선) 유지가 불가능했던 것이다.

의병들 가운데 전공을 가장 많이 세운 것은 경상우도의 의병이었다. 郭再祐(곽재우), 金沔(김면), 鄭仁弘, 趙宗道, 李大期 등은 모두 南溟 曹湜(남명 조직)의 제자로서 兵法을 중시했던 스승의 영향으로 용병에 뛰어났기 때문이다. 특히 남명의 손녀사위인 곽재우는 전국에서 최초로 궐기한 의병장으로서 鼎津(정진) 나루를 굳게 지켜 왜군이 경상우도의 요충지로 진입할 수 없도록 했다.

경상도 의병장들이 전공을 세울 수 있었던 배경에는 金誠一의 공적을 결코 무시할 수 없다. 당시 기세를 올리던 의병장들과 도망만 다닌 경상도 순찰사 김수의 반목이 심각했는데, 이를 절충한 사람이 경상우도 초유사 金誠一이었다. 이보다 앞서 곽재우는 김수를 「비겁자」로 지목하여 목을 베려 했고, 김수는 곽재우를 「도적」과 「역적」으로 몰아 토벌할 것을 상소했었다.

김성일은 壬亂 1년 전에 일본을 다녀와서 왜군의 침략 징후가 없다고 보고했던 인물이다. 왜란의 징후가 짙어진 1592년 봄, 김성일은 문신이면서도 경상우도 兵使(병사)로 임명되어 부임하러 남하하던 도중에 왜란이 발발했다.

격노한 宣祖는 禁府에 김성일을 붙들어 오도록 명했다. 그럴 무렵, 선조는 宰臣들에게 『김성일의 狀啓(장계)에 「一死報國한다」는 말이 있는데, 그가 과연 실천할 수 있겠느냐』고 묻는다. 西厓는 退溪 李滉(퇴계 이황) 문하 수학 시절 이래 30년 知己였던 김성일의 구명을 위해 선조에게 다음과 같이 아뢴다.

<성일의 소견은 미흡한 바가 있겠습니다만, 충성은 남음이 있으므로 그가 한 말을 어기지 않을 것입니다. 臣이 이것을 책임지겠습니다>

이때 세자(光海君)도 힘써 구하니 선조의 노기가 그제야 풀렸다. 稷山까지 붙들려오던 김성일은 경상우도 招諭使(초유사)로 임명되어 전선으로 다시 남하했다.

김성일은 그 후 의병을 모집하고 관군을 통솔하여 晉州 등의 요해지를 지키는 데 진력했다. 그 결과 1592년 10월의 제1차 진주성 전투에서 수성장 金時敏(김시민)과 의병장 곽재우가 진주성 안팎에서 협력하여 대승을 거둘 수 있었다. 당시 김성일의 一死報國 정신은 그의 종사관 李魯가 저술한 「龍蛇日記」에 상세히 기록되어 있다.

1593년 4월19일, 守勢에 몰린 왜군이 물러난 다음날 서울이 수복되었다. 西厓는 이여송에게 추격전을 요청했다. 그러나 이여송에게는 戰意가 없었다. 이런 가운데 조선 조정의 어깨 너머로 明의 說客(세객)으로서 유격장이란 직함을 지닌 沈惟敬(심유경)과 고니시 사이에 강화회담이 진행되었다.

경상도로 남하한 왜군은 울산 西生浦로부터 동래-김해-웅천(마산)-거제에 이르기까지 16개소에 성을 쌓거나 참호를 파는 등 장기전에 대비했다. 明軍은 왜군을 원격포위하기만 했다. 그리고는 심유경을 왜군 진영에 수차례 파견하여 빨리 철병할 것을 권유했다.

이런 상황에서 왜군은 8개월 전의 진주성 싸움의 대패를 설욕하기 위해 다시 10만8000의 병력을 진주성 공격에 투입하여 함락시켰다. 1593년 6월29일 진주성이 함락되자 왜군은 6만 명의 軍民을 학살했다. 西厓는 「亂後雜錄」에서 그 패전의 이유에 대해 다음과 같이 기록했다.

<나는 김성일에게 보내는 답장에서 『왜적은 지난번의 실패를 되풀이하지 않으려고 많은 군사를 끌고 올 것이니 守城이 전날 같지는 않을 것이다. 마땅히 砲樓(포루)를 세워 대비하여야 걱정을 덜 것이다』라고 썼다>

김성일은 진주성의 지형에 따라 여덟 군데에 포루를 설치하려고 공사에 들어갔다. 그러나 김성일이 제2차 진주성 싸움이 벌어지기 두 달 전에 별세하고 말았다. 그러자 『전에는 포루가 없어도 적을 잘 막아냈는데, 지금 왜 이렇게 사람을 들볶느냐』는 여론 때문에 포루 공사도 중지되고 평지인 南門 쪽으로 성안을 넓혀 守城만 어렵게 만들어 놓았다.

病死 당시 김성일의 나이 56세. 西厓는 使臣으로서 과오가 있었던 김성일에게 「선비관료로서 죽을 자리」를 마련해 준 셈이다.

이후 1597년 1월 정유재란이 발발하기까지 전투의 소강상태가 이어진다. 선조는 1593년 10월1일 서울로 돌아왔고, 西厓는 다시 영의정을 맡았다. 그때 백성들의 삶은 처참했다. 다음은 징비록의 관련 기사이다.

<서울이고 지방이고 할 것 없이 먹을 것이 없어 백성들이 배를 곯아야 했고, 군량을 수송하기도 힘든 형편이었는데다가, 늙은이와 아이들은 굶고 병들어 쓰러지고 젊은 장정들은 하나같이 도둑이 아닌 자가 없었다. 게다가 전염병까지 번져 집집이 초상을 치르는 곡소리가 끊이지 않고 심한 경우에는 아버지와 아들, 지아비와 지어미 사이에 서로 뜯어먹는 지경에 까지 이르렀다>

西厓는 민생안정을 위해 탁월한 지도력을 발휘했다. 우선, 官穀(관곡)을 풀어 굶주린 백성들을 구제했으며, 식량부족 사태에 대처하기 위해 송화가루 등과 쌀을 섞어 죽을 끓여 먹도록 지도했다. 또한 식생활의 필수품인 소금의 생산형태를 私鹽(사염)에서 公鹽(공염) 체제로 전환시켜 증산케 함으로써 국가재정의 충실을 꾀했다. 또 소금의 증산에 따른 판로 개척을 위해 국경무역을 시작했다.

<이때 흉년이 들어 날로 굶어 죽은 송장이 들판에 가득하였으나 민간에 저축된 곡식이 바닥 나 구휼하려 해도 별다른 계책이 없었다. 내가 遼東(요동)에 咨文(자문)을 보내어 中江鎭(중강진)에 시장을 열어 무역을 하도록 요청하니, 중국에서도 우리나라에 흉년이 심한 것을 알고서, 황제에게 아뢰어 이를 허락했다. 그제야 요동 지방의 쌀이 우리나라에 많이 나오게 되었으므로, 평안도의 백성이 먼저 그 이익을 얻게 되고, 서울의 백성들도 또한 뱃길이 서로 통하여 곡식을 운반하였으므로 몇 해 동안에 중강진 開市에 힘입어 전 가족이 살아난 사람이 그 수효를 헤아릴 수 없을 정도로 많았다>

이때 조선의 소금·면포와 중국의 곡식은 바터貿易 형태로 거래되었다. 다시 징비록의 관련 기록이다.

<대개 그때 우리나라의 면포 1필의 값이 皮穀(피곡)으로는 한 말에 지나지 않았는데, 중강진에서는 그 값이 쌀 20여 말이나 되었다. 그것도 은·구리·무쇠로 무역한 사람은 그보다 10배의 이익을 얻게 되니, 비로소 옛사람이 외국과의 무역으로써 荒政(황정: 흉년에 백성을 구제하는 행정)의 중요한 일로 삼은 것이 진실로 이유 있었음을 알게 되었다>

西厓는 정통 性理學을 수학했지만, 治國의 학문인 「體用學」을 터득하여 정치에 적용함으로써 학문과 治國, 즉 體用을 겸한 經世家가 될 수 있었다. 그는 巨大談論(거대담론)보다는 實用主義(실용주의) 노선을 걸었다.

또한 高官이 庶政(서정)에 능숙한 것을 오히려 폄하했던 당시의 풍토에서 그는 진정한 의미에서 「行政의 達人」이었다. 바로 이 점에서 그는 당시 관료들 중 독보적이었다. 특히 西厓는 업무처리가 대단히 신속했다. 예컨대 국내외로 공문을 보내야 할 때 그가 말로 하는 것을 書記가 받아써도 한 자의 착오가 없을 만큼 문장을 이루었다. 국가위기 관리가 절실했던 시기의 재상으로서 西厓는 退溪의 인물평 그대로 「참으로 하늘이 내려 보낸 사람」이었다.

선조 27년(1594) 2월 훈련도감이 설치되고 영의정 류성룡이 그 都提調를 겸임했다. 훈련도감은 『明나라를 믿을 수 없으니 자주적으로 국방력을 강화하자는 西厓의 건의로 새로 편성된 조선의 군사기구였다.

西厓는 왜적 방비의 권위자인 明나라 戚繼光(척계광)의 저서 「紀效新書(기효신서)」에 주목하고 명장 駱尙之(낙상지)에게 이 新전술을 전수해 주도록 요청했다. 낙상지의 막료들은 西厓가 선발 파견한 우리 군사 70여 명에게 三手兵(砲手·射手·殺手)을 양성하는 조련법을 가르쳤다.

이렇게 하여 교관 요원들이 갖춰지자 훈련도감 대장 조경은 병졸 응모자들 중 강건한 사람 수천 명을 선발하여 척계광의 陣法에 따라 훈련을 시키니 수개월 안에 정예군이 되었다. 훈련도감 군사 한 사람에게 하루 쌀 두 되씩 지급되었던 만큼 지원자들이 몰려들었다. 훈련도감은 이들에게 밤낮으로 조총 쏘는 법을 가르쳐 숙달시켰다.

西厓는 서울에서 훈련도감 군사 1만 명을 더 모집하여 5營을 두고, 각 營에는 2000명을 배치한 다음, 해마다 반수는 성안에 남아서 연습하고, 반수는 성 밖으로 나가서 빈 땅을 골라 屯田(둔전)을 만들고 윤번으로 교대시켜 군량 공급의 터전을 삼도록 했다. 병농일치의 精兵을 양성하는 직업군인제였던 것이다.

훈련도감의 설치와 함께 지방군인 束伍軍(속오군)의 편성도 西厓의 업적이었다. 束伍軍은 지방의 민병을 鄕保 단위로 조직한 것으로, 그 방법은 척계광의 紀效新書에 의거하여 營(영: 사단)·司(사: 연대)·哨(초: 대대)·旗(기: 중대)·隊(대: 소대)·伍(오: 분대)로 편성했다.

주목할 점은 지방의 장정을 모두 속오군으로 편성했다는 것이다. 良民만으로 지방군을 편성했던 종전과는 달리 양반과 천인도 편입시켰던 점에서 일종의 국민개병제였던 것이다.

西厓는 장수의 선임을 중시했다. 다음은 「亂後雜錄」의 관련 기사다.

<대체로 국가에서는 사변이 없을 시기에 장수를 선택하고, 사변이 있을 즈음에 장수를 임명하되, 선택은 마땅히 정밀해야 하고, 임명은 마땅히 專任해야 할 것인데, 그 당시 경상도의 水軍將은 朴泓(박홍)과 元均이고, 陸軍將은 李珏(이각)과 曺大坤(조대곤)이었으니, 이것은 장수가 될 인재의 선택이 아니었다. 사변이 발생하자 巡邊使(순변사)·防禦使(방어사)·助防將(조방장) 등은 모두 조정의 명령을 받아왔기 때문에 각기 결단하는 권한을 가지고 있어 제 마음대로 호령을 행하고 제멋대로 進退하여, 서로 統屬(통속)이 되지 않았기에 「여러 사람이 주관하면 패전한다」는 경계를 범했으니 일이 어떻게 성공할 수 있겠는가. 또한 자기가 양성한 군사가 아니었기에, 장수와 군사가 서로 알지 못하게 되었으니 이것이 모두 兵家의 크게 꺼리는 바였다>

西厓는 文官이면서도 大전략가이며 大경세가였다. 그렇다면 그것이 어떻게 가능했을까? 필자는 西厓가 性理學뿐만 아니라 陽明學(양명학)도 받아들이는 實用主義者로서 광범위한 독서에 의해 同時代人에 비해 思考과 視角의 폭이 넓었기 때문이라고 생각한다. 조선왕조 시대를 통틀어 논리적인 문장에 가장 능한 천재가 栗谷 李珥(율곡 이이)이었다면 西厓는 經世에 관한 한 그 누구도 따를 수 없는 존재였다.

1593년 하반기 이후 明과 倭는 전투를 중단하고 본격적인 협상국면에 들어간다. 이때 왜국의 희망은 漢江을 기점으로 삼아 남북으로 분할통치하려 했는 데 반해 明은 히데요시를 일본 국왕으로 책봉해 주는 것만으로 왜국과 강화를 성립시키려 했던 것이었다.

이러한 상황임에도 불구하고 휴전을 서둘렀던 양측의 현지 협상대표인 沈惟敬과 고니시는 서로 본국 지도부의 방침을 얼버무린 채로 협상을 진행시켰다. 1596년 봄부터 왜군이 축차적으로 철군함으로써 휴전은 되었지만, 明의 사신 楊方亨(양방형)이 왜국으로 건너가 히데요시를 만나면서 심유경-고니시 간 강화협상의 僞作性(위작성)이 드러나고 말았다. 明과 倭의 협상은 1596년 11월에 결렬되었다.

1597년 1월 히데요시가 다시 14만의 왜군을 보내어 再침략함으로써 정유재란이 일어났다. 그 무렵, 조선 조정은 고니시의 反間策(반간책)에 넘어가 3道수군통제사 이순신을 하옥했다. 다음은 징비록의 관련 기록이다.

<고니시는 要時羅(요시라)를 그동안 경상우병사 金應瑞(김응서)의 진영에 자주 왕래시켜 서로 친숙하게 되었다. 가토가 다시 조선에 나오려 할 즈음에 요시라는 김응서를 찾아와 은근히 고니시의 뜻을 전하기를 『이번에 강화가 깨진 것은 가토 때문이기에 우리 대장(고니시)도 그를 매우 미워합니다. 그런데 이번에 그가 다시 바다를 건너옵니다. 조선 군사는 해전에 능하니 이 시기를 이용하여 바다에서 기다렸다가 들이치면 가토의 군사를 능히 쳐부술 수 있습니다. 기회를 잃지 마십시오』라고 하였다>

김응서는 요시라의 전언을 곧이곧대로 믿고 조정에 보고했다. 해평부원군 尹根壽(윤근수) 등은 절호의 요격 기회로 보고 여러 차례 임금에게 아뢰었다. 조정은 이순신에게 나가 싸울 것을 재촉했다. 그러나 이순신은 이를 함정으로 의심하여 출동하지 않았다.

이에 진노한 선조는 이순신을 잡아 올리고 3도수군통제사의 자리에 원균을 앉혔다. 그러나 조선 수군은 1597년 8월7일 가덕도-거제도 해역 전투에서 궤멸하고 말았다. 이후 왜군은 승세를 몰아 서쪽으로 짓쳐나가 南海·順天을 휩쓸고 상륙하여, 南原城을 포위했다. 남원성을 지키던 명의 장수 楊元(양원)은 패해서 달아나고, 전라병사 李福男, 남원부사 任鉉, 조방장 金敬老를 비롯한 守城軍과 백성 수만 명은 죽음을 당했다.

이에 놀란 조정은 도원수 권율 휘하에서 백의종군하던 이순신을 再기용했다. 이순신은 불과 12척의 전함을 지휘하여 서해로 진출하려던 200척에 달하는 倭의 수군에 대승을 거두었다. 이것이 세계 海戰史에 빛나는 鳴梁海戰(명량해전)이다.

한편 남원성을 함락시킨 倭의 육군은 다시 북상하여 全州城을 점령했다. 전주에서 합류한 모리(毛利輝元) 軍과 가토 軍은 공주를 거쳐 全義·鎭川에 이르렀고, 구로다(黑田長政) 軍은 경기도와 충청도의 접경지대인 稷山까지 북상했다.

9월5일 새벽, 남진한 明의 부총병 海生·우백영·양등산 등의 부대와 구로다 軍이 직산의 소사평에서 격돌했다. 왜군은 하루 여섯 차례의 회전에서 모두 패전했다. 이로써 왜군은 북상을 포기하고 남해안으로 철수했다.

12월 明軍의 경리(최고지휘관) 楊鎬(양호)와 제독 麻貴(마귀)가 울산 西生에 주둔하고 있던 가토 軍을 공격했으나 패전하고 경주 등지로 후퇴했다. 양호는 패전의 책임을 지고 파면되었다.

1597년 7월, 침략의 원흉 히데요시가 병사했다. 당시 가토는 울산에, 고니시는 순천에, 시마즈(島津義弘)는 사천에 포진하고 있었다. 왜군은 히데요시의 죽음을 철저히 숨기고 철수를 서둘렀다. 고니시의 왜성 정면에는 明將 劉綎(유정)이, 배후에는 이순신과 陳璘(진린)의 朝·明 연합함대가 압박을 가하고 있었다.

퇴로가 끊긴 고니시는 사천에 주둔하던 시마즈에게 구원을 청했다. 시마즈의 함대는 조선 수군에게 대패했으나 이순신은 유탄을 가슴에 맞아 전사했다. 이런 가운데 고니시는 血路(혈로)를 뚫고 도주했다. 이로써 7년에 걸친 전쟁은 끝났다.

이순신이 전사한 10월18일, 西厓도 北人들의 탄핵을 받고 영의정 직책에서 파직당했다. 西厓의 파직은 宗系辨誣(종계변무)사건에서 비롯되었다. 종계변무란 명나라 태조실록과 大明會典(대명회전)에 조선 태조 이성계의 아버지가 李仁任으로 잘못 기록된 것을 고치려는 일을 말한다. 이인임은 고려 우왕 때의 權臣으로 이성계에 의해 귀양을 갔다가 참수당한 인물이니 이성계와는 政敵관계다.

<무술년(1598)에 宣祖는 宗系辨誣를 위해 西厓를 陳奏使(진주사)로 삼아 明 조정에 보내려 했다. 그러나 西厓는 어머니가 늙어서 가지 못한다는 말을 했더니 선조는 속으로 이를 매우 못마땅하게 생각했다. 임금의 심기를 읽은 李爾瞻(이이첨) 등 北人들이 일제히 西厓를 공격했다. 南以恭(남이공) 등을 다음과 같이 상소하여 류성룡을 공격하기를, 다음은 「燃藜室記述(연려실기술)」의 관련 기사다.

<『成龍은 본래 교묘·아첨하는 성질로서, 문필의 작은 재주를 꾸며서 오랫동안 국정을 專斷(전단)하고 조정의 권세를 마음대로 회롱하였습니다. 계사·갑오년에 賊勢가 겨우 후퇴하였고 兩湖(전라도·충청도)가 아직 온전하였으니, 만약 그때 중국에 호소하여 적을 토벌하고 원수를 갚으려고 마음을 먹었으면 다시 회복하는 방책을 거의 볼 수 있었을 터인데, 먼저 화친하자는 말을 일으켜서 드디어 강화하는 계획을 이루어, 민심이 풀리고 국세가 부진하게 하여 오늘의 뭉크러짐에 이르게 하였습니다』라고 하였다>

소위 主和誤國(주화오국), 이것이 국란 극복에 제1공을 세운 西厓에 대한 정적들의 공박이었다. 이어 西厓가 董卓(동탁: 後漢 末의 군벌)처럼 부정축재를 했다고 논박하는가 하면 西厓와 사이가 나빴던 鄭仁弘은 그의 門人 文弘道(문홍도)를 사주하여 西厓를 秦澮(진회: 南宋 때의 매국노)와 같은 자라고 몰아붙였다. 삭탈관직을 당한 西厓는 선조 32년(1599) 2월, 58세의 나이로 하회로 낙향했다. 그 후 그는 향리에서 저술과 후진 양성에만 몰두했다.

선조 33년(1600) 11월, 西厓는 풍원부원군의 직첩을 되돌려 받았지만, 上京하지 않았다. 그는 『사냥철이 지나면 토끼를 쫓던 사냥개는 삶아 먹힌다』는 권력세계의 메커니즘을 누구보다도 잘 터득하고 있었던 것 같다.

1593년 明의 사신으로서 조선으로 들어와 초전 궤멸의 책임을 물어 宣祖를 퇴위시키고 직할통치를 기도했던 司憲(사헌)은 西厓의 설득에 의해 그 비밀공작을 포기했던 만큼 宣祖에 대한 西厓의 공로는 그 누구와도 비견될 수 없다. 그때 西厓는 『강을 건너면서 말을 바꿔 탈 수 없다』는 명쾌한 논리를 폈다.

후일 司憲은 『西厓는 山河再造之功(산하재조지공)이 있다』고 평가했다. 그러나 功이 높을수록 더욱 위험한 것이 파워 폴리틱스의 비정한 면인 것이다. 그는 조용히 물러나 징비록의 집필로 역사 앞에 자신을 소명하게 되었다.

선조 35년 4월, 그는 청백리로 뽑혀 「廉謹淸白錄(염근청백록)」에 이름이 올랐다. 권세를 잃은 西厓를 당시의 관료로서는 최상의 영예로 삼던 청백리로 올린 것은 그와 黨色을 달리하던 李恒福의 뜻에 따른 것이었다. 당대의 문인 鄭經世는 이런 詩를 남겼다.

<河上(西厓)이 남긴 것은 詩書뿐이니/ 자손들은 나물밥도 채우기 어려워라/ 어쩌다 10년 정승 자리에 있으면서/ 成都의 뽕나무 800주도 없었던가>

「成都의 뽕나무」 운운은 蜀漢(촉한)의 名宰相 諸葛亮(제갈량)이 임종 때 後主에게 『成都에 뽕나무 800그루와 거친 밭 15頃(경)이 있으니 자손의 衣食은 오히려 여유가 있다』는 유서를 쓴 데서 유래한 것이다.

西厓는 선조 40년(1607) 5월6일 향리의 3칸 草屋에서 66세를 일기로 별세했다. 西厓의 부음이 서울로 전해지자 1000여 명의 서울 백성들이 西厓의 옛 서울 집터에 모여 통곡했고, 조정에서는 사흘 동안 公休를 선포했다. 더욱이 서울 상인들은 나흘 동안 자진 철시하고 『우리를 살리신 宰相이 가셨다』고 슬퍼했다.

필자가 이번 답사에서 방문한 忠孝堂은 西厓의 별세 후 문하생과 士林들이 선생의 유덕을 받들기 위해 西厓의 손자 柳元之를 도와 지은 것이다. 충효당 취재를 마치고 나오니 종손 柳寧夏옹이 西厓를 모신 屛山書院(병산서원)과 西厓의 묘소를 안내하겠다며 필자 일행을 따라나섰다.

병산서원은 西厓가 31세 때 후학을 양성하기 위해 세운 작은 書堂이었는데, 철종 14년(1871) 賜額書院(사액서원)이 되었다. 병산서원의 누각으로 낙동강을 마주보는 晩對樓(만대루: 사적 제260호)는 200명은 넉넉히 앉을 만한 규모인데, 건축학 전공자들의 필수 순례지 가운데 하나가 되고 있다. 필자는 西厓의 위패를 모신 병산서원의 尊德祠(존덕사)에 들러 참배했다.

이어 병산마을에서 풍산읍 쪽으로 15리 거리의 산 중턱에 있는 西厓 묘소에 올라가서 再拜(재배)를 올렸다. 國論과 가치관이 엇갈린 가운데 포퓰리즘(人氣迎合主義)만 횡행하는 오늘의 대한민국이 어디로 가야 할지, 西厓 선생에게 그 길을 묻고 싶었다.●

懲毖錄은 「잘못을 고치는 책」

懲毖錄은 「잘못을 고치는 책」